-

蟄虫坏戸(むし かくれて とをふさぐ)の5日間です(9/28-10/2)

二十四節気「秋分」の次候は七十二候「蟄虫坏戸(むし かくれて とをふさぐ)」の5日間となります。 七十二候で「蟄虫坏戸(むし かくれて とをふさぐ)」の季節を迎えました。外で活動していた虫たちが冬に備えて土の中に潜り始め…

-

雷乃収声(かみなり すなわち こえをおさむ)の5日間です(9/23-9/27)

二十四節気「秋分」の初候は七十二候「雷乃収声(かみなり すなわち こえをおさむ)」の5日間となります。 夏に鳴り響いた雷が収まる時季に入りました。ちょうど秋分の日を迎えると同時に、この七十二候もこの「雷乃収声(かみなり …

-

玄鳥去(つばめ さる)の5日間です(9/18-9/22)

二十四節気「白露」の末候は七十二候「玄鳥去(つばめ さる)」の5日間となります。 春先にやってきたツバメが帰り始める時季となりました。子育てを終えたツバメは、暖かさを求めて南へと渡りはじめます。4月4日に「玄鳥至 (つば…

-

「鶺鴒鳴 (せきれい なく)」の5日間です(9/12-9/17)

二十四節気「白露」の次候は七十二候「鶺鴒鳴 (せきれい なく)」の6日間となります。 鶺鴒はセキレイと読みます。セキレイと聞いてその姿を思い出せる人は少ないかもしれません。河川沿いや池、沼といった水辺を住処としている鳥で…

-

草露白(くさのつゆ しろし)の5日間です(9/7-9/11)

二十四節気「白露」の初候は七十二候「草露白 (くさのつゆ しろし)」の5日間となります。 二十四節気で「白露」を迎えると同時に、七十二候は「草露白(くさのつゆしろし)」となります。 これは「白露」とほぼ同じ意味で、昼夜の…

-

禾乃登 (こくもの すなわちみのる)の5日間です(9/2-9/6)

二十四節気「処暑」の末候は七十二候「禾乃登 (こくものすなわちみのる)」の5日間となります。 暦の上での秋は、しだいに深まっていきます。 こくもの すなわち みのる。実りの秋という言葉がありますが、さまざまな穀物が実り始…

-

天地始粛(てんちはじめてさむし)の5日間です(8/28-9/1)

二十四節気「処暑」の次候は七十二候「天地始粛(てんちはじめてさむし」の5日間となります。 てんち はじめて さむし。朝夕の気温が下がり、秋の気配が感じられる時季という意味です。とはいえまだまだ厳しい暑さが残っています。い…

-

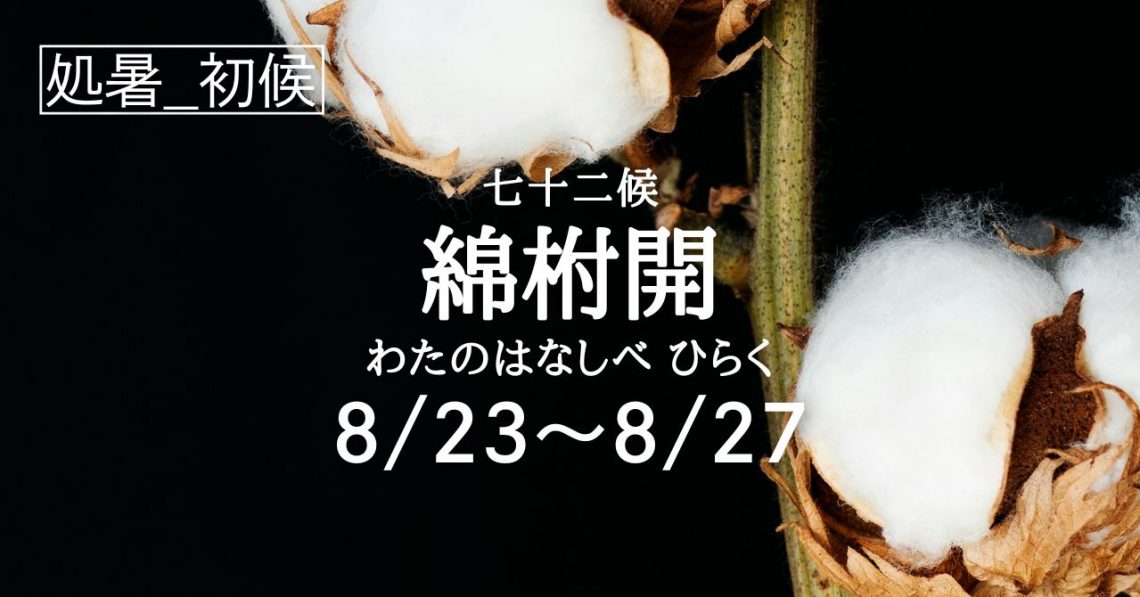

綿柎開(わたのはなしべ ひらく)という5日間です(8/23-8/27)

二十四節気「処暑」の初候は七十二候「綿柎開(わたのはなしべ ひらく)」の5日間となります。 二十四節気で「処暑」を迎えると同時に、七十二候では「綿柎開」という時季に入ります。 「柎」とは花の「がく」のことを言います。綿の…

-

蒙霧升降(ふかききりまとう)5日間です(8/18-8/22)

二十四節気「立秋」の末候は七十二候「蒙霧升降(ふかききりまとう)」の5日間となります。 「立秋」の季節ももう終盤に入ろうとしています。七十二候では「蒙霧升降(ふかききりまとう)」という時季を迎えました。 朝や夕方は空気が…

-

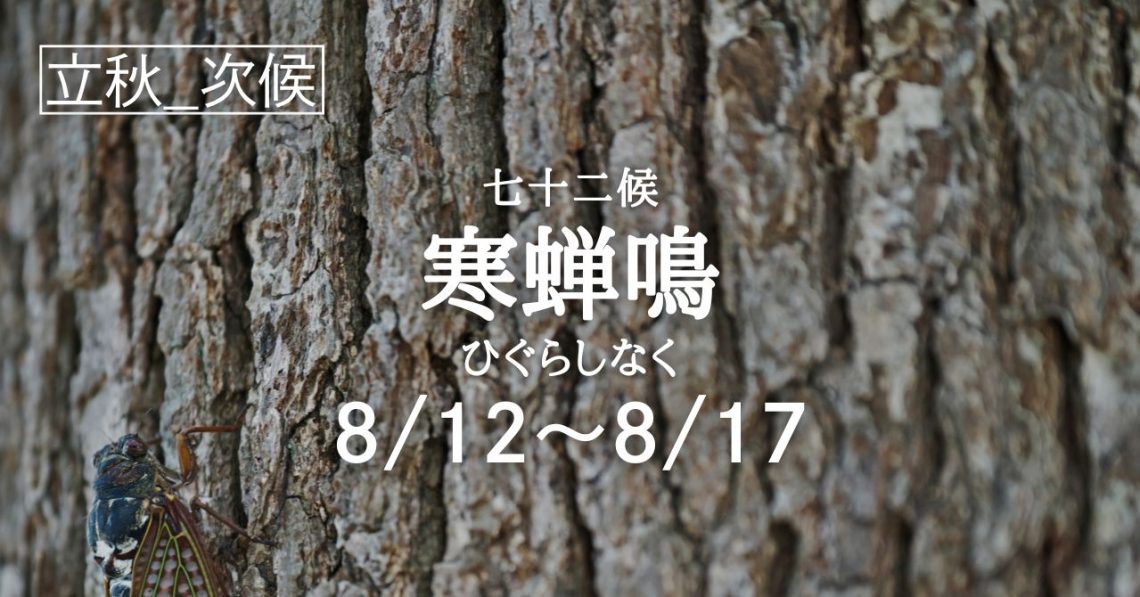

寒蝉鳴(ひぐらしなく)5日間です(8/12-8/16)

二十四節気「立秋」の次候は七十二候「寒蝉鳴(ひぐらしなく)」の5日間となります。 二十四節気の「立秋」も中盤に入ろうとしています。七十二候では「寒蝉鳴(ひぐらしなく)」の時季となりました。 いまくらいの時期にひぐらしが鳴…