-

霎時施(こさめ ときどきふる)の5日間です(10/28-11/1)

二十四節気「霜降」の次候は七十二候「霎時施(こさめ ときどきふる)」の5日間となります。 七十二候で「霎時施(こさめ ときどきふる)」という時季に入ります。 「霎」という漢字は「こさめ」と読みます。この「こさめ」は秋雨の…

-

霜始降(しも はじめてふる)の5日間です(10/23-10/27)

二十四節気「霜降」の初候は七十二候「霜始降(しも はじめてふる)」の5日間となります。 七十二候で「霜始降(しも はじめてふる)」という時季に入ります。 二十四節気で「霜降(そうこう)」の季節に入ると同時に、七十二候で「…

-

蟋蟀在戸(きりぎりす とにあり)の5日間です(10/18-10/22)

二十四節気「寒露」の末候は七十二候「蟋蟀在戸(きりぎりす とにあり)」の5日間となります。 七十二候で「蟋蟀在戸(きりぎりす とにあり)」という時季に入ります。 蟋蟀とはキリギリスのことですが、コオロギとする説が有力です…

-

菊花開(きくのはな ひらく)の5日間です(10/13-10/17)

二十四節気「寒露」の次候は七十二候「菊花開(きくのはな ひらく)」の5日間となります。 七十二候で「菊花開(きくのはな ひらく)」という時季に入ります。 その言葉通り、菊の花が咲く季節という意味です。毎年9月9日は重陽の…

-

鴻雁来(こうがん きたる)の5日間です(10/8-10/12)

二十四節気「寒露」の初候は七十二候「鴻雁来(こうがん きたる)」の5日間となります。 七十二候で「鴻雁来(こうがん きたる)」という時季に入ります。 秋の渡り鳥である雁が冬を越すために北方から飛来してくる時季、という意味…

-

水始涸(みず はじめてかるる)の5日間です(10/3-10/7)

二十四節気「秋分」の末候は七十二候「水始涸(みず はじめてかるる)」の5日間となります。 七十二候で「水始涸(みず はじめてかるる)」という時季に入ります。 これは文字通り田んぼの水が枯れるということではなく、稲穂の刈り…

-

蟄虫坏戸(むし かくれて とをふさぐ)の5日間です(9/28-10/2)

二十四節気「秋分」の次候は七十二候「蟄虫坏戸(むし かくれて とをふさぐ)」の5日間となります。 七十二候で「蟄虫坏戸(むし かくれて とをふさぐ)」の季節を迎えました。外で活動していた虫たちが冬に備えて土の中に潜り始め…

-

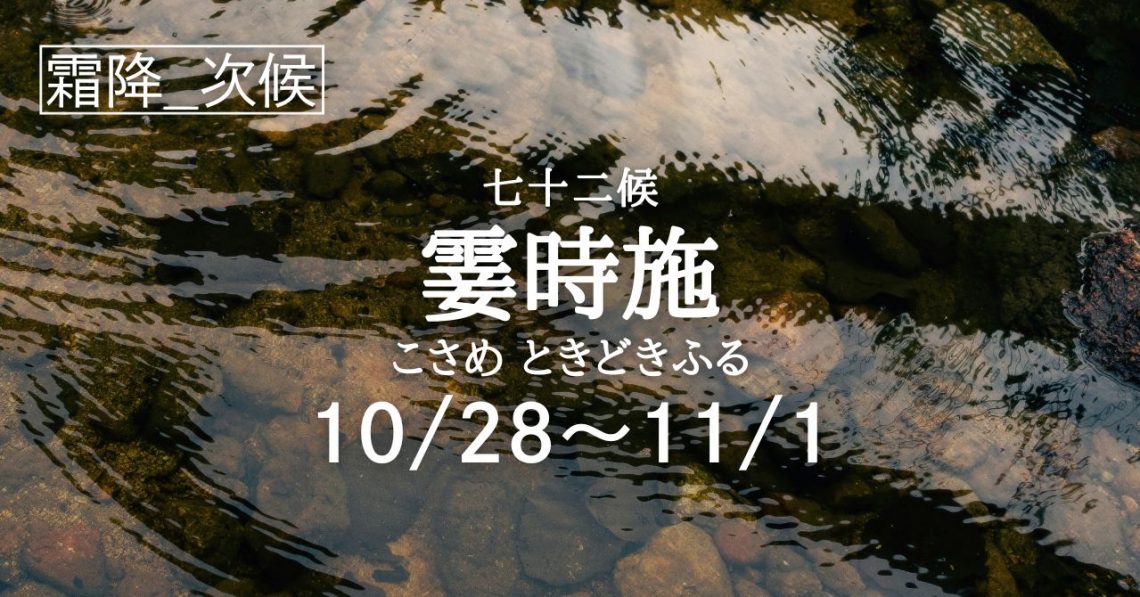

雷乃収声(かみなり すなわち こえをおさむ)の5日間です(9/23-9/27)

二十四節気「秋分」の初候は七十二候「雷乃収声(かみなり すなわち こえをおさむ)」の5日間となります。 夏に鳴り響いた雷が収まる時季に入りました。ちょうど秋分の日を迎えると同時に、この七十二候もこの「雷乃収声(かみなり …

-

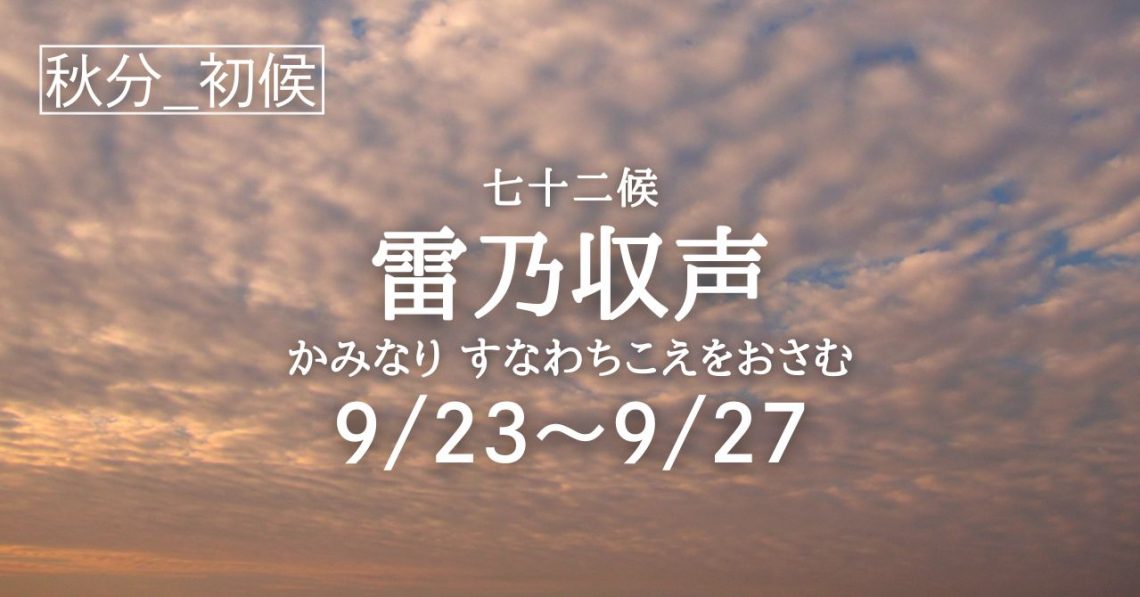

玄鳥去(つばめ さる)の5日間です(9/18-9/22)

二十四節気「白露」の末候は七十二候「玄鳥去(つばめ さる)」の5日間となります。 春先にやってきたツバメが帰り始める時季となりました。子育てを終えたツバメは、暖かさを求めて南へと渡りはじめます。4月4日に「玄鳥至 (つば…

-

「鶺鴒鳴 (せきれい なく)」の5日間です(9/12-9/17)

二十四節気「白露」の次候は七十二候「鶺鴒鳴 (せきれい なく)」の6日間となります。 鶺鴒はセキレイと読みます。セキレイと聞いてその姿を思い出せる人は少ないかもしれません。河川沿いや池、沼といった水辺を住処としている鳥で…