-

禾乃登 (こくもの すなわちみのる)の5日間です(9/2-9/6)

二十四節気「処暑」の末候は七十二候「禾乃登 (こくものすなわちみのる)」の5日間となります。 暦の上での秋は、しだいに深まっていきます。 こくもの すなわち みのる。実りの秋という言葉がありますが、さまざまな穀物が実り始…

-

天地始粛(てんちはじめてさむし)の5日間です(8/28-9/1)

二十四節気「処暑」の次候は七十二候「天地始粛(てんちはじめてさむし」の5日間となります。 てんち はじめて さむし。朝夕の気温が下がり、秋の気配が感じられる時季という意味です。とはいえまだまだ厳しい暑さが残っています。い…

-

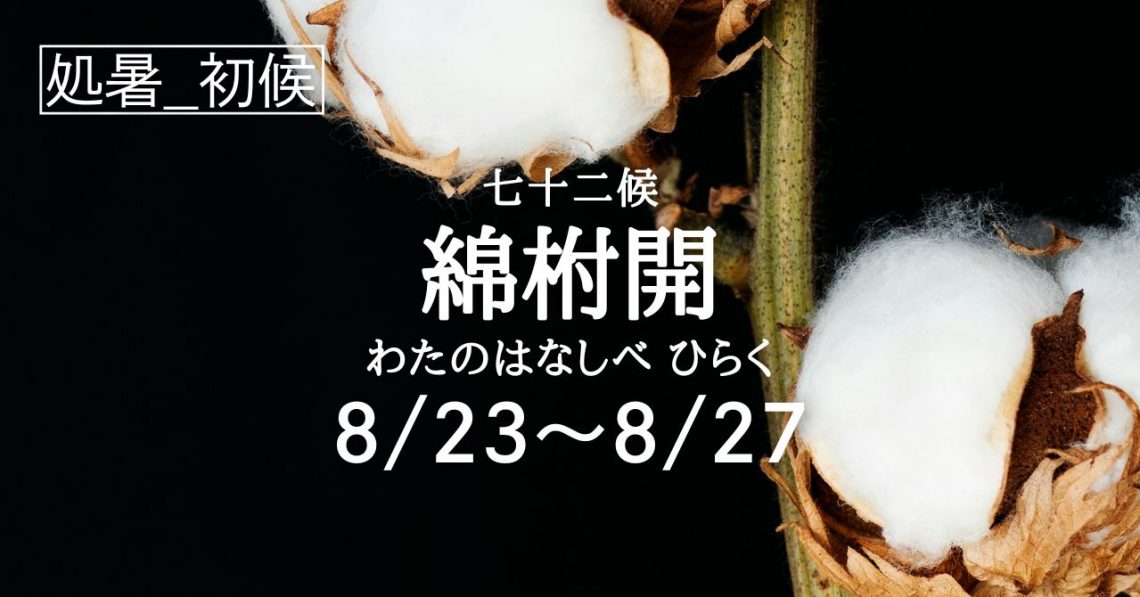

綿柎開(わたのはなしべ ひらく)という5日間です(8/23-8/27)

二十四節気「処暑」の初候は七十二候「綿柎開(わたのはなしべ ひらく)」の5日間となります。 二十四節気で「処暑」を迎えると同時に、七十二候では「綿柎開」という時季に入ります。 「柎」とは花の「がく」のことを言います。綿の…

-

蒙霧升降(ふかききりまとう)5日間です(8/18-8/22)

二十四節気「立秋」の末候は七十二候「蒙霧升降(ふかききりまとう)」の5日間となります。 「立秋」の季節ももう終盤に入ろうとしています。七十二候では「蒙霧升降(ふかききりまとう)」という時季を迎えました。 朝や夕方は空気が…

-

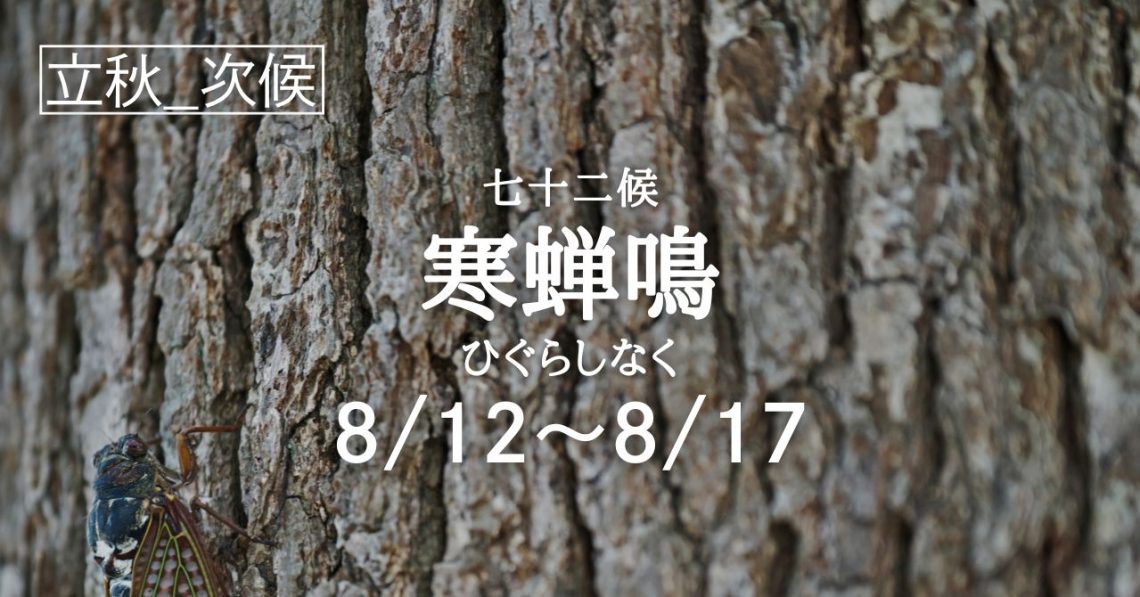

寒蝉鳴(ひぐらしなく)5日間です(8/12-8/16)

二十四節気「立秋」の次候は七十二候「寒蝉鳴(ひぐらしなく)」の5日間となります。 二十四節気の「立秋」も中盤に入ろうとしています。七十二候では「寒蝉鳴(ひぐらしなく)」の時季となりました。 いまくらいの時期にひぐらしが鳴…

-

涼風至(すずかぜいたる)5日間です(8/7-8/11)

二十四節気「立秋」の初候は七十二候「涼風至(すずかぜいたる)」の5日間となります。 二十四節気で「立秋」を迎えると同時に、七十二候は「涼風至」となります。季節は少しずつ秋に向かい、涼しげな風が吹く時季という意味。いま一年…

-

大雨時行 (たいう ときどきふる)、5日間です(8/2-8/6)

二十四節気「大暑」の末候は七十二候「大雨時行 (たいうときどきふる)」の5日間となります。 「大暑」の季節も終盤となっています。実際はこれからが本番という感じですが、暦の上では今がもっとも暑い季節であり、その終盤を迎えて…

-

土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし) の五日間です(7/28-8/1)

二十四節気「大暑」の次候は七十二候「土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし) 」の5日間となります。 暦の上で一年で最も暑い季節、二十四節気で大暑を迎えています。大暑の次候として土潤溽暑の時季が巡ってくるのですが、その文字面…

-

桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ) の6日間です(7/22-7/27)

二十四節気「大暑」の初候は七十二候「桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)」の6日間となります。 暦の上で一年で最も暑い季節、二十四節気で「大暑」を迎えると同時に、七十二候では「桐始結花」の季節に入ります。桐の花が開くのは…

-

蓮始開(はす はじめてひらく)の5日間です(7/12-7/16)

二十四節気「小暑」の次候は七十二候「蓮始開(はす はじめてひらく)」の5日間となります。 七十二候で「蓮始開(はすはじめてひらく)」という時季に入ります。言葉の通り、蓮の花が咲き始める時です。蓮の花はよく知られているよう…